"Solar Quarter Unterer Wöhrd"

Stadtteilentwicklungsplan

AusgangslageVor drei Jahren hat sich die Stadt Regensburg mit der Donauinsel Unterer Wöhrd als Modell für ein READ-Forschungsprojekt beworben, das von der Europäischen Union gefördert wird.

READ (Renewable Energies in Architecture and Design) bezeichnet sich eine Arbeitsgruppe der EU, die sich mit neuen Strategien auf dem Gebiet des energiesparenden Planens und Bauens beschäftigt. Den Vorsitz haben Sir Norman Foster, London und Thomas Herzog, München.

Die Stadt Regensburg wurde unter mehreren europäischen Kommunen im Dezember 1994 ausgewählt, um mit dem Pilotprojekt "Solar Quarter Unterer Wöhrd" auf unterschiedlichen Ebenen, also im Städtebau, in der Verkehrs- und Raumplanung, sowie auch im Hochbau ein neues dicht vernetztes Konzept zu entwickeln, bei dem der Einsatz regenerativer Energien deutlich im Vordergrund steht.

Ausschlaggebend für die Auswahl waren die besonderen Merkmale des Unteren Wöhrds: seine innerstädtische Lage direkt an der historischen Altstadt, die Möglichkeiten einer Nutzungsdurchmischung, soziale Durchmischung, vorhandener Baubestand, Verfügbarkeit über einen nennenswerten Teil der Grundstücke und das konkrete Vorhaben, das Planungsergebnis zügig umzusetzen.

Anlaß für die Erarbeitung einer städtebaulichen Rahmenplanung

Der Anlaß zu einer zügigen Weiterentwicklung ist durch das gestiegene Interesse an einer baulichen Verwertung mehrerer Grundstücke nördlich der Wöhrdstraße gegeben. Hinzu kommt, daß der Neubau der Nibelungenbrücke und die Verlagerung des Eisstadions konkrete Aussagen über die weitere Stadtentwicklung erfordern. Mit der Weiterentwicklung der Planung eröffnet sich für Regensburg die Möglichkeit, in Verbindung mit einem städtebaulichen Konzept den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien zu fördern und damit ein Demonstrationsprojekt von internationaler Bedeutung zu schaffen.

Im Verlauf dieser Planungsphase sollen interessierte Grundstückseigentümer und geeignete Investoren für die Umsetzung der Planung einzelner Bauabschnitte gewonnen werden. Die Bearbeitungsstufe als städtebaulicher Rahmenplan dient hierbei als Grundlage, um bei Verhandlungen die komplexen Zusammenhänge des Projektes besser anschaulich machen zu können. Dadurch wird erst die Akzeptanz für die Umsetzung der Ziele gewährleistet.

links: Verbindung grüner Flure über das Wasser; rechts: Öffentliche Verkehrsknotenpunkte

Politische Absicherung

Im April 1996 wurden die Architeklurbüros Herzog und Partner / München, Sir Norman Foster and Partners / London, Prof. Latz / Freising und das Zentrum für rationale Energienutzung und Umwelt / Regensburg (ZREU) mit dem Stadtteilentwicklungsplan "Solar Quarter Unterer Wöhrd" (Masterpian) beauftragt.

In Zusammenarbeit mit dem Stadtplanungsamt wurde der Masterpian als eine Grundlage für weitere städtische Planungen auf dem Unleren Wöhrd entwickelt.

Aufgrund des nach wie vor großen Interesses an einer zügigen Umsetzung der Pianungsergebnisse hat der Planungsausschuß der Stadt Regensburg am 3.12.96 die Weiterentwicklung des Stadtteilentwicklungsplanens als städtebauliche Rahmenplanung beschlossen.

Das Ergebnis der Rahmenplanung, deren Bearbeitung an die genannten Büros vergeben werden soll, wird im Frühjahr 1998 erwartet.

links: Zonierung von Natur und urbanen Räumen; rechts: Grüner Flur entlang der Donau und mittelalterlicher Graben

Modellcharakter der Planung

Der Stadtteilentwicklungsplan ("Masterplan") hat sich mit den besonderen Merkmalen des Unteren Wöhrdes in modellhafter Weise auseinandergesetzt.

Durch die Rahmenplanung sollen die Aussagen des "Masterpianes" über städtebauliche bzw. gebäudebezogene Grundprinzipien als Vorgabe sowohl für planungsrechtliche Festlegungen (Bebauungsplanung) als auch für die Realisierung konkreier Projekte weiterentwickelt werden. Schwerpunkte sind zum einem das Herausstellen des Gesamtzusammenhangs mit der Stadt unü des Landschaftsraumes der Donau sowie die Darstellung der Wechselwirkung zwischen Bebauung und Freiraum im engeren Bereich des Unteren Wöhrdes. Zum anderen sollen Typenentwürfe erarbeitet werden, die rückwirkend auf die städtebauliche Konzeption klimabedingte und durch die Umgebung beeinflußte Vorgaben liefern, wie z. B. Verschattungs- und Zonierungsmuster, Tageslichtprofile, Prinziplösungen in den Hochwasserzonen.

links: Masterplan Raster; rechts: Orthogonales Masterplan Raster

Ziele der städtebaulichen Rahmenplanung

Das Ziel der bisherigen Masterpfanung "Solar Quarter" beinhaltet weit mehr als den Aspekt der Nutzung von Solarenergie. Vielmehr sollen bei der Entwicklung einer entsprechenden städtebaulichen Konzeption die Nachhaltigkeit und die Schonung der Ressourcen nicht nur durch alternative Energieversorgungsmaßnahmen, sondern gerade auch mit einer angemessenen städtebaulichen Dichte erreicht werden. Die Entwicklung des Konzeptes ist auch ein wichtiger Beitrag zur beabsichtigten Umsetzung der Agenda 21, worin die Stadt anstrebt, bis ins Jahr 2010 den CO2-Ausstoß um 50% zu reduzieren.

Die Erkenntnisse während der Bearbeitung machen deutlich, daß das Energieeinsparungspotential zwingend von der Dichte der Bebauung zum einem und einer drastischen Reduzierung der Kfz-Erschließung zum anderen abhängt.

Das Erreichen einer angemessenen Dichte ist demnach die Grundvoraussetzung, um nicht nur begrenzte Ressourcen sinnvoll einzusetzen, sondern auch um ausgewogene städtische Lebensqualität zu sichern. Das übergeordnete Ziel ist eine größtmögliche Unabhängigkeit vom Auto mit geringslmöglicher Einschränkung der Freiheit und Lebensqualität.

Ziel eines Solar-Quartiers ist es, ein Gleichgewicht zwischen Lebensqualität und Energieeffizienz zu sichern. Dabei bedeutet Qualität eine enge Vernetzung von Nutzungen und Aktivitäten wie Wohnen, Arbeiten und Freizeit. Lebensqualität auch im Sinne von sozialer Mischung und Entfaltungsfreiheit, auf künftige Entwicklungen und Gegebenheiten zu reagieren. Planung der Gebäude und deren Zwischen räume als selbständige, jedoch klar verwandte Identitäten, mit klarem Bezug zur Natur als verbindendes lebensnotwendiges Charakterelement.

links: Bebauungsstruktur und Mikroklima; rechts: Bürgerzentrum: Aussichten und Sonneneinstrahlung

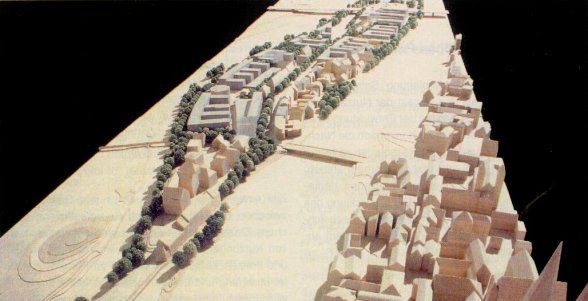

Schnitte durch die 3 Planungsschwerpunkte auf der Insel. Im Westen die Großblöcke mit geschützten Höfen, in der Mitte der Insel das Gemeinschaftszentrum für den neuen Stadtteil Unterer Wohrd und im Osten die Aussichtsplattform an der vielbefahrenen Nibelungenbrücke

Planungsschwerpunkte

1. Nutzung, Dichte, öffentlicher Raum, Denkmalschutz

- Nachweis einer angemessenen Dichte, zum einen als Unterstützung der Effizienz von Versorgungs- und Entsorgungsstrukturen (Verkehr. Erschließung etc.) sowie als Voraussetzung für einen Schutz der Freiräume zwischen den Bauabschnitten und im Bereich der Donauuferzonen (Landschaftsschutzgebiet Donauauen), zum anderen als Grundvoraussetzung, um ausgewogene städtische Lebensqualität zu sichern. Dabei bedeutet Qualität auch eine enge Vernetzung von Nutzungen und Aktivitäten: Wohnen, Arbeiten, Freizeit und städtische Lebensqualität im Sinne von Nulzungsvielfalt und sozialer Mischung.

- Entwicklung von Gebäudetypen als "Musterhäuser", die grundsätzliche Aussagen über die gestalterische Ausformung liefern.

- Nutzung brachliegender Bauflächen und versiegelter Flächen, wie z. B. der Flächen des ehem. Jacobi-Geländes, des Wasser- und Schiftahrtsamtes und der Tankstelle.

- Bildung von Bauabschnitten, um bei Bedarf auch die Umsetzung kleinerer Einheiten im Rahmen der derzeitigen Grundstücksstruktur zu ermöglichen.

- Untersuchung der Nachfolgenutzung für die Flächen des Eisstadions.

- Entwicklung von attraktiven öffentlichen Räumen mit Darstellung eines Nutzungs- und Gestaltungskonzeptes auch im Hinblick auf die Energieeffizienz.

- Förderung von Nutzungsvielfalt als Grundlage für eine soziale Mischung im Quartier.

- Unterstützung neuer Wohnformen wie z. B. betreutes Wohnen, generationenübergreifendes Wohnen.

- Integration der z. T. denkmalgeschützten vorhandenen Bausubstanz und Abwägung der denkmalpflegerischen Belange. Ein großer Teil des Plangebietes befindet sich im Bereich des denkmalgeschützten Ensembles der Regensburger Altstadt.

Drei Zonen wurden auf der Insel Unterer Wöhrd besonders herausgearbeitet.

Im Westen die kammartigen Großblöcke mit offenen Höfen, die sich an einem radialen Raster orientieren.

In der Mitte der Insel ist als neues Zentrum ein öffentlicher Platz vorgesehen.

Im Osten befindet sich ein Stadtquartier mit Wohnungen auf orthogonalem Raster. Alternativ wäre ein Bürgerzentrum mögtich.

Östlich der Nibelungenbrücke soll eine Aussichtsplattform entstehen.

2. Naturschutz, Hochwasserschutz

- Einbeziehung des Naturschutzes in das städtebauliche Konzept unter Abstimmung der Bebauung mit der Unterschutzstellung der Donauauen (geplantes Landschaftsschutzgebiet) sowie Vernetzung der Biotope, auch im Hinblick auf die angestrebte Landesgartenschau im Bereich des Donaugrünraumes.

- Entwicklung von Maßnahmen gegen Hochwasser.

- Berücksichtigung einer umweltschonenden Wasserentsorgung.

links oben: Plan des städtischen Blocks: gemischte Nutzung; rechts oben: Definition des Straßenraumes; links unten: Gemeinschaftszentrum: unterschiedliche Nutzung; rechts unten: Aspekt des Gemeinschaftszentrums

3. Verkehr

- Entwicklung eines übergeordneten Fuß- und Radwegenetzes mit Anbindung an die Altstadt und an das Baugebiet Holzgartenstraße (Fußgängerbrücken).

- Quartiersbezogene Parkierung in Form von platzsparenden Sammelgaragen. Verzicht auf Tiefgaragen aufgrund der Hochwasaersituation.

- Berücksichtigung des geplanten Neubaus der Nibelungenbrücke mit ihrer Anbindung an die Wöhrdstraße (Rampen, Fuß- und Radwege).

- Beachtung der künftigen ÖPNV-Bedeutung der Wöhrdstraße.

- Entwicklung von Zonierungsmustern für die verschiedenen Baukörper, Untersuchung thermischer Profile.

- Entwicklung einer Energieversorgung als innovatives, umsetzungsorientiertes, ökologisches und zugleich wirtschaftliches Energiekonzept.

links oben: Bürgerzentrum: Baumasse Variante 1; rechts oben: Bürgerzentrum: Baumasse Variante 2 (Auditorien); links unten: Bürgerzentrum: Atrium als Hauptverkehrsweg; rechts unten: Erschließung des Gemeinschaftszentrums